Eureka!(わかった!)

――アルキメデス

古代ギリシアの物理学者アルキメデスは、あるときシラクサの王ヒエロン2世から

「王冠を壊すことなく、それが純金か混ざりものか(本物か贋物か)を明らかにせよ」

という任務を与えられました。

彼は暫くこの問題について考え続けましたが、すぐには答えが見つかりませんでした。

ところが、あるとき風呂で疲れた頭を休めようと湯船に浸かり、水が溢れる様子を目にした瞬間、王から与えられた問題を解く方法をひらめきます。

彼は「エウレカ!」(わかった!)と叫び、裸のまま走って家に帰ったといいます。

※「エウレカ」、あるいは「ユリーカ」とはギリシャ語に由来する感嘆詞。

(古代ギリシア語: εὕρηκα、英語: Eureka)

・・・

このアルキメデスのエピソードは、問題解決の典型的なプロセスとして最もよく知られる事例です。

認知科学という分野では、しばしば「問題解決(Ploblem Solving)」というテーマが取り上げられます。

「問題解決」という言葉は、かなり広い射程を持っており、あらゆる人間の活動を「問題解決」として解釈することができます。

例えば、

問題の事例

(人生・生き方の問題、心理的な問題、学習面の問題、身体や健康の問題、仕事やビジネスの問題、人間関係やコミュニケーションの問題、家族関係の問題etc…)

(理念・ミッションの問題、経営マネジメントの問題、売上とコストの問題、生産性&効率性の問題、市場競争とマーケティングの問題、リーダーシップの問題、意思決定とプロジェクト管理の問題、イノベーションの問題、認知とブランディングの問題、モチベーションの問題、コンプライアンスの問題、etc…

問題解決の事例

・パズルを解くこと

・論文を書くこと

・料理をすること

・ゲームを攻略すること

・数学の問題を解くこと

・芸術作品を生み出すこと

・スポーツの試合で勝つこと

・失くしものを見付けること

・大学受験で合格を目指すこと

・新しいシステムを開発すること

・起業やビジネスで売上をあげること

・ミステリ小説の犯人を推理すること

・他者との交流・コミュニケーションを図ること

・夢を実現するために計画を立て実行すること

etc…

こうしたものすべてが「問題解決」として捉えることが可能です。

・・・

この問題解決における重要なテーマの一つは、問題解決のプロセスをどのように理解&記述するか?ということです。

数年に渡りこの問題について研究する中で、

私は人間が問題解決に取り組む際のプロセスを極めて効果的に記述するための幾つかの新しい考え方を発見することができました。

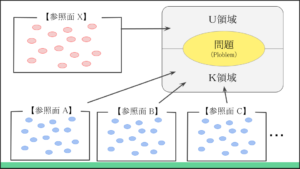

私のブログでは、【参照平面】や【K領域/U領域】という概念を紹介しています。

これらの概念は、認知科学的なテーマである「問題解決プロセスの記述」に非常に役立ちます。

そこで、ここでは問題解決のプロセスの記述の事例を示したいと思います。

問題解決とは何か?

まず最初に次の重要な問いについて考えてみたいと思います。

問題解決とは、いったい何だろうか?

先程見たとおり、あらゆる人間の活動は「問題解決」として解釈することができます。

問題解決とは何かを理解するうえで、とても大事な視点となるのが、

問題解決のプロセスにおいて、一体何が起きているか?

というものです。

例えば、ハノイの塔のような「パズルを解くこと」は問題解決の一つです。

トランプのポーカーや大富豪のゲームで勝利することも、問題解決です。

こうした問題解決について確実に言えることが一つあります。

それは

問題解決のプロセスにおいて、人間の認識は必ず変容していくものだ、

ということです。

例えば、学校で生徒が幾何学の証明のような数学の問題を解くシーンを考えてみます。

このプロセスの中で、生徒たちは頭の中で様々な思考を巡らせ、問題を解くことができたり、できなかったりします。

そして試行錯誤を経て、ある瞬間に「わかった!こうすれば解ける!」と新しい気付きを得られたりします。

つまり、この問題解決のプロセスのなかで、新しい認識を獲得していると言えます。

あらゆる問題解決のプロセスにおいて、人間は様々な認識の変遷を経験します。

特に、問題が解決された瞬間、人間は新しい認識を獲得することになるのです。

・・・

では、こうした認識の変遷プロセスをどうすれば十全に理解&記述することができるでしょうか?

ここで紹介したいのが、【K領域/U領域】という概念です。

・・・

既知の領域と未知の領域

【K領域】(Known area)とは、既知の領域を意味します。

ここには、既存の知識・情報・理解・考え方・概念・アイディアなどが含まれます。

【U領域】(Unknown area)とは、未知の領域を意味します。

ここには、未知の知識・情報・理解・考え方・概念・アイディアなどが含まれます。

この概念を用いると、私たちのもつ知識・情報を極めて明快に整理することができます。

※詳細はこちら

https://mabuchi-gainen.com/un-known-area/

問題解決プロセスの記述の事例

ここでは、アルキメデスの有名な「金の王冠」のエピソードを題材に,彼の認識の変遷プロセスを辿ってみましょう。

・・・

ある日,アルキメデスはシラクサのヒエロン王から金の王冠の真贋とその金銀の割合を確かめるよう指令を受ける。

この「金の王冠」問題の発生段階では、アルキメデスにとっての既存の考え方が含まれる【K領域】には、王冠の金銀の割合を測り、その真贋を知るための方法が含まれていない。

既知の領域を照らす参照平面(A)には、「王冠を溶かす」等の観点及び方法は含まれているが、それは許されていない。

一方で彼のU領域には、具体的な判別の方法、王冠の真贋、その実際の金銀の割合が含まれている。

試行錯誤の段階を経て、偶然に彼は浴槽に浸かる。

すると身体が沈んだ分だけの水が溢れる様子が目に映る。

言い換えれば,溢れる水の様子が視覚的なK領域に映し出される。

参照平面(A)には、水中に沈めた物体の体積と溢れる水の体積は等しいという図式

が入り込む。

同時に,彼は王冠と同じ質量の金塊と銀塊を用意し,水槽に沈めて溢れる水の量を比較すればよいことに気付く。

このユウリカの瞬間、彼にとっての未知の観点からなる参照平面(X)に含まれていた、王冠の真贋を見分ける方法に到達する。

U領域の新しい認識を獲得したのである。

そして最後に、王冠は純金でないことが証明される。

最後に

問題解決は、宇宙論的なレベルの射程を持つ広範な概念です。

あらゆる人間の活動を、問題解決として把握することができます。

この問題解決のプロセスは、【参照平面】や【K領域/U領域】という考え方により明快に理解&記述することができます。

少しでもご参考になれば嬉しいです。

ご質問・ご感想などあれば気軽にコメントして下さい。

コメント