遷移度/明瞭度について

概念空間論における思考の自由さとは、思考の可能性すべてを実現しうることであり、思考の運動に焦点をあてた指標を表現するものである。しかし同時に、思考の自由さとは、認識の変容を自覚的に引き起こすことでもある。

そして認識の変容とは、遷移度/明瞭度の変化にほかならない。この意味において、概念空間論のすべては、遷移度/明瞭度を際限なく高めるために設計された体系的な枠組みである。

以下では、遷移度と明瞭度という概念について、次の順番でポイントを確認していく。

—————————————————————

1.遷移度と明瞭度の定義やイメージ

2.遷移度と概念の集合の関係

3.明瞭度と概念の集合の関係

3.遷移度と明瞭度の機構――①概念の集合、②遷移度と明瞭度、③問題解決の関係性

—————————————————————

第一に、遷移度という概念の基本的な定義、イメージ、事例、概念の集合の関係について。

第二に、明瞭度という概念の基本的な定義、イメージ、事例、概念の集合の関係について。

第三に、遷移度と明瞭度の機構について。

■本章の最終目標;

本節の最終的な目標は、この遷移度と明瞭度の機構(システム)を提示することである。

ここで遷移度と明瞭度の機構と呼んでいるのは、認識の変容プロセスを構造的に捉えるための重要な指標である。

またこの二つの概念は、相互的に影響を及ぼしあう関係性を持っている。

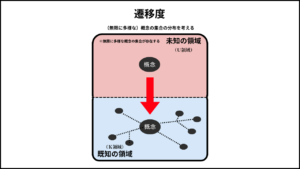

遷移度の概要

遷移度とは、認識領域に含まれる様々な要素の分布や配分状態を把握/表現するための概念である。

※最も典型的なものとして、概念の集合の分布や配分状態を考える。

※ただし、概念の集合だけでなく、認識や認識の様々な構成要素の遷移を考えることも多い。

そのため、まずはこのように定義できる。

遷移度とは、認識領域における概念の集合の分布や配分状態を把握/表現するための概念である。

以下では、概念の集合を中心として、この概念の詳細を確認しよう。

—————————————————————

①量的パターン:量的な概念として考える場合

②非量的パターン:量的な概念と考えない場合

—————————————————————

※注;量と質の区分について

量と質の区分は、人類にとって重要な哲学的区分である。

この伝統的な区分には、これほど古くから使われているにも関わらず、

まだ解明すべき余地が多く残されているように思われる。

本稿では、この解明には取り組むことができないため、

遷移度と明瞭度の概念を、量的に扱う場合とそれ以外の場合に分ける単純な分類を用いる。

①量的パターン:量的な概念として考える場合

量的な概念として扱う場合、遷移度と明瞭度はより分かりやすいと思われる。

遷移度は比率や割合として、明瞭度も連続的な尺度として解釈できるだろう。

ただし、量は強力な尺度ではあるが、それだけでこの世界を十全に捉えることはできない。

②非量的パターン:量的な概念と考えない場合(※量に還元しきれないもの)

認識の変化とは、モナド的な観点としての個人にとっては意識や感覚を伴う体験である。

体験としての認識の変化には、量に還元できないものが多くある。

これを質的と呼ぶかどうかは重要な問題ではない。

重要なのは、量に還元されない体験や感覚の全体があることを認めることである。

そして、自由に思考するということは、この体験としての認識の変化を自覚的に引き起こすことである。

事例;仏陀の事例

仏陀の事例を考えるのがよいだろう。

果たして、それだけがすべてなのかを問わなければならない。仏陀の悟りの深さを、数値で測定することが重要だろうか?

このように書くのは、量的なものへの根強い信仰があるからである。

自然科学の成果への盲信も、背景に量という強力な尺度が横たわっていることが関係しているだろう。

しかし、これとてパラダイムに過ぎないものであり、絶対ではない。

量だけですべてを完結させることはできない。

本書の読者には、こうしたパラダイムを含めあらゆる枠組みを疑ってほしい。

概念空間論では、あらゆる思考の枠組み(パラダイム)を疑うことになる。

量的な尺度は強力だが、それだけでは見落とされてしまうものが多くある。

客観的な認識は重要だが、主観性を完全に排除した思考の方法論は使えない。

・・・

①量的パターン:量的な概念として考える場合

遷移度という概念の重要性が理解されれば、やはり量的に用いたいと考えることが多いだろう。

そのため、ここでは遷移度を量的に用いる場合の推奨パターンの一つを提示しよう。

遷移度は、認識領域における概念の集合の分布とその変化を考えるための概念である。

例えば、次の4つのパターンを区別するのがよいだろう。

—————————————————————

①無遷移

②低遷移

③高遷移

④全遷移

—————————————————————

—————————————————————

①無遷移

第一のパターンは、無遷移の状態である。

無遷移とは、未知の領域(U領域)から既知の領域(K領域)へ、概念の集合がまったく移行していない状態である。無遷移の状態では、未知の領域(U領域)に、有限の概念の集合の場合、あるいは無限に多様な概念の集合がすべて属している。反対に、既知の領域(K領域)には、いかなる概念も属していない。それゆえ、無遷移の状態にあるK領域は、白紙状態(タブラ・ラサ)と呼べるだろう。

認識主体の立場からすれば、手元に揃っていない状態である。

②低遷移

第二のパターンは、低遷移の状態である。

低遷移とは、未知の領域(U領域)から既知の領域(K領域)へ、まだ概念の集合の多くの部分が移行していない状態である。

③高遷移

第三のパターンは、高遷移の状態である。

高遷移とは、未知の領域(U領域)から既知の領域(K領域)へ、概念の集合の多くの部分が移行している状態である。

④全遷移

第四のパターンは、全遷移の状態である。

全遷移とは、未知の領域(U領域)から既知の領域(K領域)へ、概念の集合がすべて移行している状態である。

—————————————————————

注意点;低遷移/高遷移という表現

低遷移/高遷移という表現は、相対的な意味で使えるものに過ぎない。

高遷移は、低遷移の状態に比べれば遷移度が上であるが、全遷移の状態と比較すれば遷移度は低いといえる。

低遷移は、高遷移の状態に比べれば遷移度が低いが、無遷移の状態と比較すればわずかに遷移度は高いと言える。

有限の概念の集合/無限に多様な概念の集合

概念の集合は、有限のもの/無限に多様なものに分けられる。

上記の遷移度の区分については、概念の集合が、有限のものかあるいは無限に多様なものと考えるかによって、解釈や扱い方を変えなければならない。

—————————————————————

①無遷移

第一のパターンである無遷移の状態は、有限の概念の集合でも、無限に多様な概念の集合でも、大きく解釈を変える必要はない。

②低遷移/高遷移

低遷移/高遷移という表現は、有限の概念の集合を考える場合は、「少ない部分」「多くの部分」が遷移していると言っても差し支えないため、特に問題なく使用できる。

ただし、無限に多様な概念の集合を考える場合には、注意が必要である。

この場合は、未知の領域については無限に多様なものを想定しつつ、既知の領域の概念の集合については特定の目的や目標と照らして程度を判断するのがよいだろう。

というのは、このケースでは、未知の領域から既知の領域へどれほどの概念の集合が遷移していくとしても、未知の領域に膨大なものが留まり続ける。その大きさの程度も決定することができず、既知の領域に遷移したものの純粋な多寡を考えることはできないからである。

それゆえ、わずかな概念の集合しか既知の領域に移行していないとき低遷移と呼び、ある程度多くの概念の集合が既知の領域(K領域)に移行しているときに、高遷移と呼ぶことにしよう。

④全遷移

有限の概念の集合を考える場合、そのすべてが未知の領域から既知の領域に移行することはあり得る。

無限に多様な概念の集合の場合、まずすべてが未知の領域から既知の領域に移行する状況を考察することは非常に重要である。

しかし、現実の認識主体の立場からすると、そのすべてを既知の領域に遷移させる不可能だろう。

—————————————————————

②非量的パターン:量的な概念と考えない場合

遷移度とは、認識の変容を量的な遷移として捉える場合の名称である。

量には還元されきれない体験全体としての認識の変容を指す場合は、遷移化と呼ぶのがよいだろう。

事例;アルキメデス(認知科学的?)

アルキメデス

意義

遷移度という概念の最大の意義は、未知の領域に属する無限に多様な概念の集合を考えることで、つねに自覚的に思考することができることである。

・・・

■概念の集合の分布

確言しておこう。

人類が獲得した偉大な理論は、かつてこのU領域に存在したものであり、来たるべき未来の哲学は、U領域から招来するものなのである。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

明瞭度の概要

明瞭度とは、認識(領域)の状態および変遷を、光のイメージによって直感的に把握/表現するための概念である。

この概念は、認識領域を明るさ‐暗さという尺度・グラデーションによって捉える。

認識領域は、K領域/U領域に区分されるが、この境界線はファジーなものと考えられるため、明瞭度という尺度が重要になる。

明瞭度という尺度は、主として、認識(領域)の状態が概念の集合を通じてどのように変容したかを表現するために用いるものである。

ただし、補足で述べる通り、様々な使用方法があり、目的に応じて自由に使用できるものである。

※K領域/U領域の区分

※概念の機能論で述べた通り、概念の集合は、光学的な機能をもつ。

※補足:

明照度という方が正確かもしれない。

※補足:使用法の詳細

明瞭度という概念が前提としている認識とは、次のような様々な思考活動が関係するものである。

思考する・理解する・解釈する・解決する、気付く・分かる・思い付く…

またこの概念は、次のような認識の状態や構成要素を表現することができる。

認識の深さ/知識・情報量の多さ/理解度の高さ/視覚的なイメージの有無/言葉・語彙の豊富さ/言語化の度合い/記憶の鮮明さ…など様々なものを表現できる。

・・・

以下では、先ほどの遷移度の4つのパターン区分に従い、明瞭度の変化を考えてみよう。

明瞭度は、前述の遷移度と相互に影響を及ぼし合う関係性にあるためである。

—————————————————————

①無遷移➡無明照

第一のパターンは、

この場合、認識領域は、概念の集合を通じてまったく光によって照らされていない状態である。

②低遷移➡低明照

第二のパターンは、低明照の状態である。

③高遷移➡高明照

第三のパターンは、高明照の状態である。

④全遷移➡全明照

第四のパターンは、全明照の状態である。

—————————————————————

■遷移度と明瞭度

上記のパターン区分では、遷移度から明瞭度へというフローで確認した。

しかし、遷移度と明瞭度の関係性は、一方向的なものではなく、相互的なものである。

例えば、知覚情報を獲得することが、概念を獲得に繋がり、遷移度を高めるという関係も考えられる。

大量の知覚情報は、帰納的なパターン化を経て、新しい概念を獲得することに繋がる。

すると、新しい概念は、未知の領域から既知の領域へと地理学的にシフトし、遷移度が高めることになる。

■K領域/U領域

認識領域において、明瞭度が高い部分をライトエリア、明瞭度が低い部分をダークエリアと呼ぶことがある。

ライトエリア/ダークエリア

認識領域において、明瞭度が高い部分をライトエリア、明瞭度が低い部分をダークエリアと呼ぶことがある。

ライトエリア/ダークエリアという対概念は、K領域/U領域の区分に重なり合うが、前者は明瞭度に焦点を当てた表現であるのに対して、後者は認識の最も基本的な区分を重視した表現である。

■意義①認識を固定化しないこと

明瞭度という概念は、明るさ‐暗さという尺度・グラデーションの概念である。

明瞭度という概念の意義の一つは、

認識の状態とは変容し続ける可能性をもつものであり、つねに過渡的な変遷状態にあるものと解釈されることになることである。

■明瞭度のイメージ;油絵の創作過程

■明瞭度の事例イメージ;哲学書

——————————————————————-

■事例

明瞭度は、我々にとって極めて身近な認識の状態を表現する概念である。われわれは、毎日のように自身の認識領域の明瞭度を更新しているのである。

古代ギリシア時代の数学者・物理学者アルキメデスのエウレカ

プラトンの対話編『メノン』

教育現場、読書をするシーン

古代人とダークマター?

——————————————————————-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

遷移度/明瞭度の機構(システム)

・遷移度と明瞭度の概念的な機構(システム)

次に、遷移度と明瞭度という概念の全体像を提示したい。

これまでの記述で、遷移度や明瞭度という尺度が、概念の集合と密接な関係があることが示された。

しかし、概念空間論のシステムにおいて、この対概念は

未概念量g※pは未然性pre、未知性pro、潜在性potentialを示唆

概念量G

遷移度Tあるいはτ(タウ)、分布Φ

※τは時間定数・遷移率の連想、連続的で内部的な変化、プロセスの速さや滑らかさ、状態の中での動き⏳🌊 → 「どのように遷移しているか」という様態を担う記号

/明瞭度LC

問題解決度S・p

※問題量P

遷移度と明瞭度の機構

—————————————————————

①概念の集合

②遷移度、明瞭度

③問題解決度

—————————————————————

遷移度/明瞭度は、直感的であると同時に、極めて抽象度の高い概念である。

遷移度/明瞭度は、図式的あるいは構造的に理解される必要がある。

以下では、遷移度の仕組みを明確にするために、認識領域Rに加え、

平面上に平行に引かれた三本の線分を用いて話を進めたい。

—————————————————————

認識領域R:

第一の線分:概念量の線分

第二の線分:遷移度の線分、明瞭度の線分

第三の線分:問題解決状況の線分

—————————————————————

仮定1.すべての線分は平行に引かれている

これらの線分は、平面上に平行に引かれており、また各線分上では、固有の動点が滑らかに両極の間を移行していくものと仮定する。

結論から言えば、これらの動点は、(理想的な認識主体においては、条件が満たされていれば)基本的には相互に対応しながらつねに同じ方向にシフトしていく。

第一の線分は、概念量の線分Ggである。

この線分は、概念の量の多寡、あるいは概念の充足度/不足度を表現する。

概念量線分の両端Gとgは、この線分の極点である。

点Gは、概念の量が無限(∞)または最も多い状態を表し、点gは、概念の量がゼロ(0)または最も少ない状態を表す。

両極の間には、動点Qが存在する。

漸進的に、極点Gに近付くほど、概念の量は増加し概念の充足状態に近付き、極点gに近付くほど、概念の量は減少し、概念の不足状態に陥る。動点Qが極点gに一致する状態を、白紙状態(タブララサ)と呼べるだろう。

線分Ggの中心には、中点M’がある。漸進的に、中点M’から極点Gまでの範囲は、概念の充足状態を表し、中点M’から極点gまでの範囲は、概念の不足状態を表すと考えられる。

第二の線分は、明瞭度の線分LDである。

この線分は、明瞭度のグラデーションを表現している。

両端には、この線分における極点LとDがある。

点Lは認識の明瞭度が最も高い状態を、点Dは明瞭度が最も低い状態を表す。

両極の間には、認識動点Rが存在する。

線分LDの中心には、中点M(L)がある。中点Mから極点Lまでの範囲を、大まかにライトエリアと呼ぶ。反対に、中点Mから極点Dまでの範囲を、大まかにダークエリアと呼ぶ。

この線分LD上を、認識の状態を表現する動点Rが移動していくものとしよう。

動点Rの移行は、認識の変容およびそれに伴う明瞭度の変化を意味している。

第三の線分は、問題解決度の線分SUである。

この線分は、問題解決の状況を表現する。

この線分の両端には、極点SとUが存在する。

極点Sは、問題が完全に解決された状態、あるいは問題が消滅し存在しなくなる状態を表現する。

極点Uは、問題が解決不能な状態、あるいは問題が認識されず存在しなくなる状態を表現する。

両極の間には、同点Pが存在する。

点Sに近付くほど、問題は解決に近付き、あるいは問題が解決に至る可能性が高まると考えられる。

点Uに近付くほど、問題は解決困難な状態に陥るか、問題が解決不能な状態に至ると考えられる。

————————————————————–

以上で、明瞭度の機構を理解するための基本的なパーツは大方出揃ったことになる。

次に、各線分および動点同士の関係性を考察しよう。

※以下の考察では、理想的な認識主体を想定している。後述。

線分および動点同士の対応

以下のような流れを想定し、線分同士の対応を考察しよう。

※ただし、これは飽くまでも分かりやすい説明のため設定された順序であり、必ず1→4の流れで移行すると考える必要はない。

———————————————–

1.概念量線分上のシフト(動点Qの移動)

2.認識領域上の変化(K領域/U領域の変化)

3.明瞭度線分上の変化(動点Rの移動)

4.問題解決線分上の変化(動点Pの移動)

———————————————–

上記の線分は、相互に平行に引かれている。また認識領域=K領域+U領域と合わせて考えられる。

各線分上では、それぞれ動点が相互に対応してシフトしていく。

認識の変容は、自然に素朴に考えた場合、時間の推移のなかで起こる。

動点が動くきっかけは、概念量Qのシフトによる。

概念量の動点Qは、極点Gとgの間を移行していく。

ここでは両極への移行を、正方向への移行、負方向への移行の2つのパターンに分けて描写する。

第一のパターン(正方向、増加方向へのシフト)

————————————————-

1.概念量線分上のシフト

概念量の線分Ggにおいて、動点Qが極点Gに近付くにつれ、概念の量は増加していく。

2.認識領域上の変化

認識領域上では、U領域からK領域に、概念あるいは概念の集合が、シフトする。

あるいは概念の集合は、K領域およびU領域の特定の部分に光を当て、明瞭度の変化を引き起こす。

3.明瞭度線分上の変化

動点Gの正方向(+)への運動、概念量の変化に伴い、

明瞭度線分上では、認識動点Rが極点Lに引き寄せられ、明瞭度が高まる。

4.問題解決線分上の変化

問題解決度の線分上では、動点Tが極点Sに移行し、問題解決の可能性もまた高まっていく。

————————————————-

※補足;極点G/L/Sについて

極点の解釈

極点Gは、概念量が無限に増加した状態を意味する。

動点Qが、完全に極点Gの位置に一致したとき、完全な充足状態に至る。

明瞭度線分➡解釈

明瞭度の線分は、認識の完全性を表現していると解釈できる。

明瞭度が最も高い状態とは、その問題や対象についての完全な認識がされる状態である。

極点Lにおいて、明瞭度は最も高い状態に至るが、その問題や対象についての完全な認識がされる状態である。

※極点Lは、理論的には、特定の物事について最も明瞭度が高い状態を表すが、実践的には、明瞭度の高まりには終わりがないため、極点Lに近付いていくことは可能だが、完全に到達することはない。

————————————————-

問題解決プロセス

——————————————————–

■問題解決の線分➡問題の発生/解決

明瞭度は、問題の発生および問題の解決に深く関係している。

まずは問題の発生について。

明瞭度が最も高い状態、すなわち点Lの位置では、いかなる問題も生じない。

明瞭度が最も低い状態、でも、いかなる問題も生じない。(古代人とダークマター)

ところが、

点Lあるいは点Dから少しでも明瞭度が変化すると、

認識主体にとって新しい問題が浮上するのである。

なぜなら、点Lに近い部分では、

まだ完全に光が当たっていない部位があるからであり、

点Dに近い部分では、完全に未知であった対象が姿を現し始め、

問題は、このようにK領域とU領域のファジーな境界線において生じるのである。

次に、問題の解決について。極点L

明瞭度が最も高い状態、すなわち点Lの位置では、あらゆる問題は解決に至っていることは明白である。

ただし、問題解決とは、必ずしも極点Lに至るまで明瞭度を高めなければならないとは限らない。

明瞭度線分上のある点において問題が発生したとき、

コメント