こんにちは、馬渕です。

このページでは、【参照平面】という概念の第3の機能&第4の機能について、ご紹介したいと思います。

・・・

【参照平面】の4つの機能

【参照平面】は、大きく分けて次の4つの主要な機能を持っています。

—————————————

第1の機能:概念の集合を自由に分類・グループ化できる

第2の機能:概念の集合に解釈を加え「〇〇の集合」を作れる

第3の機能:概念の集合を既知のグループと未知のグループに分ける

第4の機能:概念の集合を平面上に表示しかつ共有できる

—————————————

以下では、この内第3の機能と第4の機能について、順番にお話ししていきます。

・・・

【参照平面】第3の機能――既知と未知の区分

概念空間論では、概念の集合を扱うのですが、

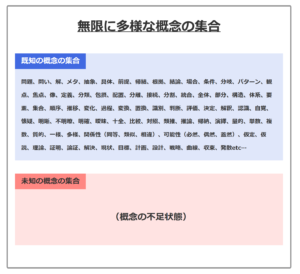

特に「無限に多様な概念の集合」を常に想定する、という基本的な方針があります。

無限に多様なものを考えることで、概念の集合というものを、超学際(学問分野の横断)や問題解決に応用することができ、大きな効果を発揮するからです。

こちらのイメージ図をご覧下さい。

無限に多様な概念の集合を手に入れよう!

「無限に多様な概念の集合」を扱うといっても、事はそれほど単純ではなく、やはり色々な工夫が必要になります。

なぜなら、実際のところ

我々人間の思考力や記憶力、知性や学習能力は有限であり、

無限に多様な概念の集合を本当に手中に収めることは、事実上不可能だからです。

しかし、無限に多様な概念の集合は、そもそもその存在を仮定すること、あるいは想定できること自体に、比類のない価値があると思われます。

上手に扱う枠組みさえあれば、無限に多様な概念の集合は、

これほど我々に自由を与えてくれ、これほど強いパワーを与えてくれるものはありません。

そのため、【参照平面】の枠組みには、「無限に多様な概念の集合」を扱う機能が幾つも備わっています。

参照平面の第3の機能は、第1の機能と少し似ているのですが、非常に重要な機能です。

・・・

既知の概念のグループ&未知の概念のグループ

第3の機能では、無限に多様な概念の集合を、既知の概念のグループと未知の概念のグループに分類します。

こちらのイメージ図をご覧下さい。

この参照平面による既知と未知の区分によって、実に様々な効果が見込めます。

以下では、代表的なものを2つご紹介します。

①知識・情報の管理・マネジメントができる

参照平面の非常に強力な使い方の一つは、知識・情報のマネジメントです。

人間は、知識・情報をまさに概念という形で保有します。

目に映るような色も形もありませんが、概念こそが、知識や情報を表現するものと言えるでしょう。

そのため、参照平面の第3の機能を使うと、自分の知識・情報をしっかりと管理することができるのです。

【参照平面】の第3の機能は、既知のグループと未知の概念に分けることです。

こちらの動画では、知識・情報の管理マネジメントの方法に触れていますので、ぜひご覧になってみて下さい。

思い込み・認知バイアスの回避、解決

もう一つは、思い込みや認知バイアスの原理的なレベルでの解決または回避です。

私、馬渕は、これまで約14年ほど思い込みや認知バイアスについて研究してきました。

この過程で、哲学的な認知バイアスの回避方法を作りました。

思い込みや認知バイアスというテーマに関心がある方は、ぜひこちらの記事をご覧下さい。

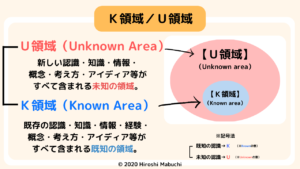

発展:K領域とU領域とは?

ここまでの話では、

無限に多様な概念の集合を、既知の概念のグループと未知の概念のグループに区分する

という話をさせていただきました。

少し発展的な内容になるのですが、

概念空間論では、この既知/未知という分類を、【K領域/U領域】という対概念を用いて行います。

このセットの概念については、こちらの記事でご紹介しています。

・・・

「K領域」とは、既知の領域(known area)を意味します。

ここには、既知の概念&観点(パースペクティヴ)や既存の知識・情報・理解・考え方・アイディアなどが含まれます。

「U領域」とは、未知の領域(unknown area)を意味します。

ここには、未知の概念&観点(パースペクティヴ)や未知の知識・情報・理解・考え方・アイディアなどが含まれます。

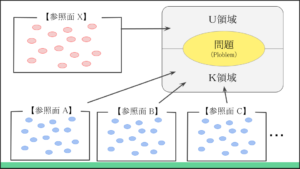

【参照平面】は、無限に多様な概念の集合から自由に新しい概念のグループを構築できるのですが、

基本的に、参照平面上では、無限に多様な概念の集合は、次のように区分・配分されます。

①K領域に属する、既知の概念の集合

②U領域に属する、未知の概念の集合

に区分・配分されます。

【参照平面】の枠組みでは、無限に多様な概念の集合を既知の領域/未知の領域に配分したうえで、

複雑な問題・テーマの十全な理解・記述、解決を促進することを目指していきます。

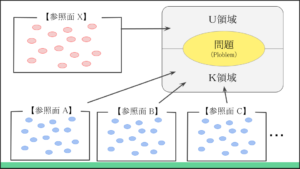

こちらは、そのイメージ図です。

・・・

【参照平面】の第4の機能――表示と共有

【参照平面】の第4の機能は、表示と共有です。

参照平面の定義を思い返していただくと、次のようなものでした。

【参照平面】には、「平面」という定義が含まれていますよね。

これは意図的なもので、単なる概念の集合を考えるだけでなく、

それを平面上に掲載することによって、概念の集合を表示&共有できるようにする狙いがあります。

【参照平面】の概念では、無限に多様な概念の集合を自由にグループ化したうえで、さらに「平面」を構成することを考えるのです。

この第4の機能には、大事な目的があります。

まず、概念の集合を平面上に表示することで、

①情報を視覚的に表現することができ、さらに

②概念の集合を他者と共有することが可能です。

この機能は、特にこの概念の集合の社会性や公共性を確保したり、担保することに繋がります。

参照平面は定義のなかに「平面」の表現を含むため、極めて公共的な概念として使用できるのです。

この表示&共有機能によって、思考ツールとしての応用の可能性が大きく広がります。

具体的な応用方法は、別の記事でお話していきます。

最後に

今回は、参照平面の4種の機能のうち、第3の機能と第4の機能について、ご紹介させていただきました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

コメント