こんにちは、馬渕です。

今日は、聴覚過敏の基本的な仕組みと解決方法についてお話します。

その前に、まずお話ししておかなければならないことがあります。

聴覚過敏は、生きづらさとの相関が非常に高いと言われる神経学的な傾向&特性です。

聴覚過敏は、現代の日本人にとって一般的な、「ふつうの生き方」を送ることも難しくなるほど、生活上の影響が大きな症状です。

また発達障害(ASDなど)との関係も知られています。

背景に、こうした特性なども併せ持っている場合、本当に生きることが難しくなります。

私(馬渕)も、長年、聴覚過敏の症状を経験してきました。

この聴覚過敏の傾向は、ほかの要素(例えば、両親との関係など)とも合わさってしまうと、自殺せざるを得ないほど追い込まれることもしばしばあります。

それほど、生きづらさに直結するものです。

ただ、もちろんこの特性をお持ちの方を絶望させるために、この記事を書いている訳ではありません。

聴覚過敏の傾向を強く持っていて、生きづらさを抱えている方に、知っておいてほしいことがあります。

実は、聴覚過敏は、克服することが可能であるということです。

もちろん、その克服は簡単ではありません。

以下では、かなり困難ではあるものの不可能とは言い切れない、聴覚過敏の克服方法について少しお話したいと思います。

前半部分では、聴覚過敏のメカニズムについて解説し、後半部分では、私が実践して過敏性を乗り越えられた方法をご紹介します。

聴覚過敏を克服するには、認知を変える方法を習得することが不可欠になります。

・・・

・・・

聴覚過敏のメカニズム

以下では、まず聴覚過敏のメカニズムと、この苦しみがなぜ生じるかという仕組みを確認しましょう。

—————————————–

仕組み①聴覚路と情動路

仕組み②扁桃体の働き

仕組み③バランス思考の習得が重要

—————————————–

・・・

仕組み①聴覚路と非聴覚路(情動の回路)

聴覚過敏は、音の話ですので、やはり「聴覚」について少し触れなければなりません。

人間は、周囲の音を聞くとき、このような流れで情報を処理しています。

◆聴覚伝道路

——————————————-

有毛細胞(受容器) → 蝸牛神経 → 蝸牛神経核 → 交叉(内側上オリーブ核) → 外側毛帯 → 下丘 → 下丘腕 → 内側膝状体 → 聴放線 → 横側頭回(聴覚皮質)

——————————————-

聴覚過敏のメカニズムは、調べてみると「耳鳴り」のそれと近いそうで、興味深いです。

ただ、これはあまり克服に繋がる話ではなさそうなので、割愛しますね。

重要なのは、この聴覚路の反応は、連鎖的に情動の反応と強く結びついていることです。

例えば、あなたの周囲で突然怒鳴り声が聞こえてきたり、大きな音が「ガッシャーン!」と聞こえてきて、吃驚するだけに留まらず、胸の辺りが苦しく感じた経験はありませんか。

これこそ、聴覚路と非聴覚路(特に、情動の反応)が結びついた反応です。

聴覚的な過敏性を強く持つ私たちにとって、真に厄介なのは情動系の反応です。

もし大小さまざまな音が聞こえたとしても、それが我々の心をかき乱したり、強い苦しみを与える原因でないなら、まだ対処しやすかったでしょう。

ところが、情動路の反応を自分の意志で鎮めることは難しいようです。

※これまで様々な試行錯誤を重ねてきましたが、私の経験では、意志的な努力では、この苦痛を解消することはできませんでした。

・・・

聴覚過敏のメカニズムの説は、複数あるようですが、 ここでは聴覚路と非聴覚路(情動系)の関係性という考え方をご紹介しました。

我々の経験に照らしてみても、聴覚路と非聴覚路のモデルは、正しいように感じられます。

この話は、以下の参考文献に記載されているので、読んでみるといいかもしれません。

参考文献

・・・

仕組み②扁桃体の働き

聴覚過敏では、聴覚路と情動的な反応が存在し、後者が厄介だという話をしました。

この情動系の反応において主要な役割を果たすのが、大脳辺縁系にある偏桃体という器官です。

偏桃体は左右セットで脳の深部に埋め込まれていて、アーモンド形をしていることで有名ですね。

偏桃体は、特にストレスや恐怖を感じた時に活性化する部位です。 実はこの小さな器官は、私たちの人生を左右するほど強力な影響を及ぼします。

参考記事→人生を支配する2つの器官――前頭前野と偏桃体(coming soon)

簡単に言ってしまうと、前頭前野が優位を保てず、偏桃体に支配されてしまうと、非常に激しい感情の揺れ動きや生理学的な苦しみを経験することになってしまいます。

この偏桃体の働きをいかに抑えられるかが、聴覚過敏をはじめ感覚過敏性が強い方が「生き残る」ためにはとても重要です。

・・・

仕組み③バランス思考が重要

これは少し後でご紹介するディマティーニ博士から学んだことなのですが、

私たち人間がどのような認識・物事の捉え方をするかが、扁桃体の働きに大きく影響するようです。

偏桃体は、(後でお話しする通り)物事に対する認知のバランスが崩れると、さらに酷い症状を引き起こします。

認知のバランスが崩れる(アンバランスな認知になる)とは、物事のプラス面とマイナス面のうち、どちらか片方だけを認識してしまうことです。

例えば、こんな風に無意識に考えてしまったことはないでしょうか。

聴覚過敏(感覚過敏)がなければ、もっといい人生を送れたのに‥

もちろん致し方ないことなのですが、このような認知状態に陥ると、

実はさらに過敏性の症状は悪化してしまい、苦しい状態が続いてしまうのです。

感覚過敏では、非聴覚路の情動的な反応が活性化しており、これが非常に大きな生理的苦痛を引き起こします。

この仕組みからくる苦痛は耐え難いほど辛いものですが、この感覚過敏の苦痛を緩和するには、認知のバランスをとる必要があるのです。

・・・

ディマティーニ・メソッドの紹介

聴覚過敏で苦しんでいる方には、ぜひディマティーニ・メソッド(DM)という方法論を学ぶことをおすすめしたいと思います。

ディマティーニ・メソッドは、人間の物事への認知のバランスを整えることで、劇的な癒しの効果を得られる手法です。

※ディマティーニ・メソッドは、現在、世界各国で採用されたり、研究されている素晴らしいメソッドです。

非常に幅広い症状や疾患にたいして効果を発揮する方法論ですが、医療の方法論(治療法)という訳ではありません。

また聴覚過敏に特化した方法論でもありません。しかし、間違いなくこの方法が一番、聴覚過敏の克服にも有効だと思います。

ディマティーニ・メソッドの原理

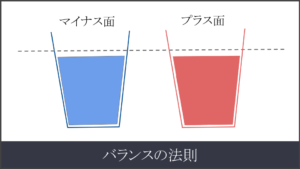

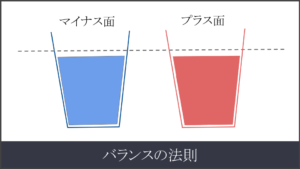

ディマティーニ・メソッドの中心には、バランスの法則という原理があります。

バランスの法則とは、あらゆる物事には二面性があり、ポジティブな面とネガティヴな面が完全にバランスが取れている、というものです。

次のスライドをご覧下さい。

赤色のコップは、物事のプラス面(恩恵、メリット)を表し、

青色のコップは、物事のマイナス面(苦痛、デメリット)を表しています。

この宇宙のあらゆる出来事、そして人生で起こるすべての出来事には、この両方の側面を必ず同じだけ持っている、というのがバランスの原理です。

ところが、人間の認識は、しばしばプラス面(ポジティヴ)とマイナス面(ネガティヴ)のどちらか片方に偏ってしまいます。

上記の2つのコップのうち、どちらか片方に水が溜まってしまう状態とイメージしてみて下さい。

このアンバランスな認知状態になると、生理学的な苦痛が起こりやすくなります。

・・・

ディマティーニ・メソッドの効果

ディマティーニ博士の説明によれば、ディマティーニ・メソッドに取り組むと、認識のバランスが取れることで、

偏桃体の働きが抑えられ、前頭前野の働きが優位性を取り戻し、指揮権をもつようになるようです。

ディマティーニ・メソッドは、人生を支配する主導権を、扁桃体から、前頭前野に切り替えることができます。

先ほどの話に照らして言うと、

バランスの取れた認知にすることで、偏桃体の肥大化や過度の興奮からくる感覚過敏の苦しみを、大幅に緩和することができるのです。

・・・

ワークのやり方(簡易)具体的に何をすればいいか?

この手法を、聴覚的な過敏性による悩みに適応する場合、幾つかのパターンが考えられます。

私の場合は、よくこの質問を自分に投げかけ、ワークに取り組んでいました。

聴覚過敏の傾向があることで、自分にとってどんな恩恵やメリットがあるだろうか?

あなたは、聴覚の過敏性があることで、どんな恩恵を得ているでしょうか?

先ほどお話しした通り、物事には必ず二面性があり、どれほど苦しいと感じるような出来事でも、ポジティヴな面とネガティヴな面の両方を持っています。

聴覚過敏について、恐らく、無意識にマイナス面をより多く認識していると思われます。

そこで、先ほどの質問に少なくとも数百個ほど、できれば1000個ほど、この質問の答えを紙に書き出して下さい。

※この手法は、トレーニングとして非常にハードですが、劇的な効果が見込めます。

この質問に答え続けることで、聴覚過敏の苦痛を劇的に緩和することができます。

もちろん、根気よくトレーニングを行う必要はあります。

ディマティーニ・メソッドについて学ぶこと・調べること

ご興味ある方は、ディマティーニ・メソッドについて書籍やネットで調べることを強くおすすめします。

大変申し訳ないのですが、ディマティーニ・メソッドは教えるのに資格(ライセンス)が必要だったり、規定によって、情報の提供に少し制約があるため、ここではすべてを書くことができないのです。

私は2020年頃に、ディマティーニ・メソッドでセッションをするライセンスをとりましたが、諸事情からそれ以降更新をしていないため、セッションができません。

このサイト上では、断片的な情報提供しかできないので、本気で聴覚過敏を克服したい方は、私のメールアドレスにご連絡下さい。

ご自身で、情報を探してみることもおすすめします。

まずは邦訳の書籍などを通じて、ディマティーニ博士の教えに親しんでみてください。

そしてゆっくりでいいので、ディマティーニ・メソッドについてしっかり学んでみて下さい。

恐らく、その過程で、どのようにDMを聴覚過敏のケースに適応すればいいかが、わかると思います。

・・・

感覚過敏は何かの代償か

※追記中

フランスの小説家マルセル・プルーストは、自分の書斎をコルク張りにして騒音を避け、執筆に専念しようとしたエピソードがよく知られています。

最後に

聴覚過敏は、生きづらさとの相関が非常に高いと言われる神経学的な傾向&特性です。

過敏性はある意味で、ふつうの生き方を不可能(困難)にしてしまうことで、周囲の人々と過ごすことをできなくしてしまうし、

一般的な生活スタイル、時間の過ごし方をも困難にしてしまうほど、人生に大きな影響を及ぼします。

しかし、聴覚過敏と長く付き合っているうちに、この症状にはもう一つ別の側面もあることが分かってきました。

ほかの病気や障害と同様に、意味もなく存在する訳ではなく、その人の独自のミッションに繋がっているのです。

(聴覚的な)過敏性は、あなたを固有のミッションへと導くものでもあります。

障害は、独自の才能を得るための大きな代償でもあります。

今回は、聴覚過敏について少しお話ししました。

私自身も過去に、長年聴覚過敏で苦しんできたので、シェアをしました。

あなたの過敏性の傾向が少しでも緩和し、生きやすくなることを願っています。

※下記のメールアドレスからご連絡いただければ、オンライン(Zoomなど)でご相談をお受けしたり、詳細をお伝えすることが可能です。

ご興味ある方はぜひ気軽にご相談ください。

mabuchi.gainen@gmail.com

コメント