・・・

■■■【参照平面】■■■

参照平面は、概念空間論の枠組みにおいて、最も主要な役割を果たす概念である。

(以下では、この概念の概要、特に定義・イメージ・使用法を解説する。)

◆定義

参照平面とは、(無限に多様な)概念の集合から構成された平面のことである。

参照平面には、基本コンセプト、哲学的な意義、主要機能、設定項目、使用法などがあるが、ここでは主要機能と設定項目のみ述べることにする。

◆参照平面の4つの機能

参照平面には、主要な四種類の機能がある。これらの機能の順番は、実際の使用の順序と同じである。前述の設定項目と重複する内容もあるが、この概念の特徴を理解するうえで極めて重要であるため、確認しておこう。

◆機能1.概念の集合の整理・分類(グルーピング)

第一の機能は、分類・グループ化である。参照平面は、概念の集合を自由に分類・グループ化できる。この機能をどれほど自由に使いこなせるかが、無限に多様な概念の集合を扱う手捌きに直結する。またこの機能は、参照平面の個数/機能などにもそのまま繋がることになる。

◆機能2.解釈➡「概念により表現されるものの集合」

第二の機能は、概念の集合を、概念が表現しうるものの集合へと変換することである。概念は、観点・考え方・枠組みなど、様々なものを表現する。また人間の思考プロセスにおいて、多様な機能を果たす。概念空間論では、概念に光学的な機能を認める。参照平面は、概念の集合に解釈を加え、新しい何かの集合を作り出せるのである。

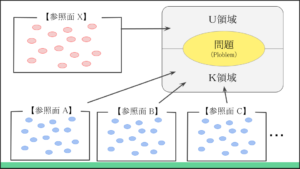

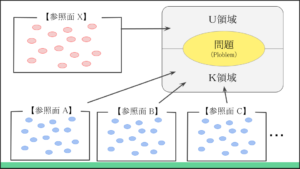

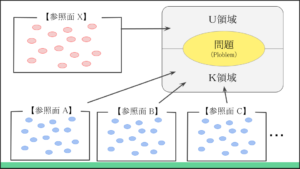

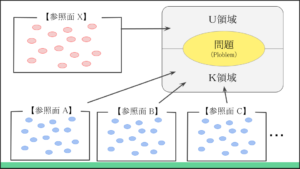

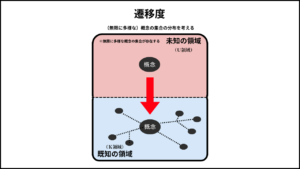

◆機能3.分類:概念の集合を既知の集合と未知の集合

・認知主体の設定、切り替え区別:水準レベル➡一般的、集団、人物(個人→イニシャル)

第三の機能は、既知/未知の区分である。参照平面は、概念の集合から構成されるが、これを既知のグループと未知のグループに分類することができる。設定項目3で述べた通り、特定の認識主体にとっての参照平面を考える場合、それに応じて既知/未知の区分は影響を受ける。すなわち、概念の集合は固有の形で既知/未知の領域へと配分される。この機能は、参照平面がもともと内包する機能と捉えてもいいし、K領域/U領域という対概念と連携して生じるものと解釈してもいい。

◆機能4.表示と共有

概念の集合を平面上に表示・共有できる 参照平面は、公共性が担保された概念である。

-共有性効果:公共性、共有性効果(※定義➡「平面」)➡視覚的イメージの共有機能:公共性①開示、共有

①整理➡区別、並置、帰属(抽象/具体、上位/下位など) ②連携➡参照平面システム

第四の機能は、表示と共有である。参照平面の定義には「平面」という表現が含まれる。この定義は、参照平面の概念及びツールとしての公共性が担保される。参照平面は、ただ概念をグループ化するだけでなく、それを平面上に表示し他者と共有できるのである。この定義を通じて、参照平面は、つねに空間内で浮遊した位置に存在するように認識上イメージされるようになり、公共性が確保され、コミュニケーション・ツールとしての可能性が開かれることになる。

※再掲

■参照平面の設定項目

参照平面は、複数の設定項目があり、自由に決定することができる。

具体的な設定項目として、次のものを挙げられる。

⓪目的、①量・数、②質・属性、③内容・要素、④認識主体、⑤思考対象、⑥関係性

⓪目的:

①量

参照平面の構成個数(枚数)には、制限がなく、必要に応じて自由に決定することができる。有限の概念の集合、もしくは無限に多様な概念の集合を考えるとき、これらをすべて一つの参照平面に含めることもできるが、複数個の参照平面に分散して構成することもできる。大量の概念を無造作にグループ化する場合、各概念の特徴・性質・機能は類似するものだけでなく、相互に全く異なるものも現れるだろう。このようなケースでは、類似性の高い概念をまとめてグループ化し、参照平面を独立させる方が分かりやすいだろう。参照平面は極めて柔軟に構成可能なものであり、統合/分離の操作を自由に施すことができる。後述の通り、複数の異なる機能を持つ参照平面を相互に接続・連携することによって、参照平面システムを構築できる。

②質・属性・機能

参照平面には、その構成要素である概念の集合の性質に由来する、特別な機能を付与することができる。この機能は、後述の4つの機能とは異なるものである。

③内容・要素

参照平面を構成する概念の集合の量や内容は自由に決定することができる。参照平面を構成する概念の集合は、量的には、有限/無限の場合も考えられる。

④思考主体/認知主体

参照平面は、(概念の集合自体を抽象化し)純粋に抽象的なモデルとして構成することもできるが、特定の認識主体や認識水準を設定することもできる。認識主体や認識水準によって、既知と未知の境界は全く異なるため、この設定は概念の集合の配分方法に影響を与え、ひいては各々の参照平面の構成や配置関係は調整されるのである。

⑤参照平面の対象

参照平面は、特定の問題や思考対象に向けて構築することができる。このとき、参照平面を構成する概念の集合もその対象に向けて考えられることになる。

問題とは、認識主体が解決したい諸テーマを指し、思考対象とは、例えば、特定の用語、物体、図形などを指す。

構築対象:問題・思考対象、物体(林檎、円柱、天体)、言葉(概念)など 記号:

⑥参照平面の相互関係

参照平面の構成個数には制限がなく、また各々の参照平面はしばしば特別な機能を持つ。そのため、複数の参照平面を構成した場合、相互の関係性および配置方法を考える必要が生じる。このとき、各々の参照平面を構成する概念のグループ同士の関係性がヒントになるだろう。×××最もわかりやすいのは、各々の概念のグループ同士が、相互に階層的な関係にあるケースである。包摂/被包摂、抽象/具体、上位/下位のような関係があるため、抽象的な参照平面は具体的な参照平面を包摂し、階層的に下位の参照平面は上位の参照平面に帰属すると解釈するのがよいだろう。ただし、概念空間論は物事について自由に思考するための枠組みである。このような階層構造はつねに疑うべきものであるし、必要なら固定的な構造を瓦解させるような考え方をしなければならない。×××

・

無限に多様な概念の集合――遷移度と明瞭度

基本コンセプト

定義:無限に多様な概念の集合

➡地理学的な機能

➡光学的な機能

地理学的なモチーフによる解釈

参照平面は、地理学的な機能をもつ。

参照平面は、第一の機能によって、無限に多様な概念の集合を自由に分類・グループ化する機能を持つ。

この機能は、認識領域を構成する、無限に多様な概念の集合の分布・配分状況と対応付けられる。

参照平面を設計すると、無限に多様な概念の集合は、それに応じて認識領域上の遷移度(分布、配分関係)を変え、全体を構成する。

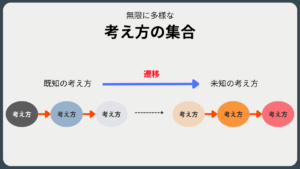

◆参照平面の遷移性

参照平面は、実践的に使用する際には、概念の集合の各要素を次々と遷移しながら思考するために使われる。無限に多様な概念の集合から構成される平面上を、滑らかに移行していくのである。参照平面は、概念の集合を静的に留めておく機能もあるが、思考の可能性を広げるための参照基盤なのである。

光学的なモチーフによる解釈

参照平面は、光学的な機能を持つ。

参照平面は、無限に多様な概念の集合を、自由に分類・グループ化する機能を持つ。

参照平面の設計によって、無限に多様な概念の集合Gは、認識領域の全体に配分されるが、

光学的な機能によって、各々が射程内に収められる、認識領域上の各部分を照射することができる。

参照平面における、既知の概念のグループは、既知の領域(K領域)を照らし、未知の概念のグループは、未知の領域(U領域)を照らす。

——————————————-

◆参照平面への機能の付与

参照平面は、繰り返しになるが、概念の集合から構成される平面であった。この理念的な平面は、ランダムに雑多な概念の集合を選んで構成することもできるが、何らかの意味を持つ概念の集合を組み合わせて構成することもできる。前者のケースでは、参照平面は概念の集合を根拠とする特別な属性をもたないが、後者のケースでは、概念の集合に由来する特定の派生的な属性をもつことになる。 特定の共通の特性をもつ概念の集合によって参照平面を構成すると、新たな属性を加えることができるのである。これによって参照平面には新しい機能が付与されることになる。参照平面は、このような解釈を加えることによって、思考ツールとしての強力性や汎用性が高まる。

■参照平面の種類

上記の手続きを経て、参照平面に新しい機能を付与することができる。以下では、主要なものを紹介する。ただし、他にも様々な可能性が考えられるだろう。種類:分野的、人称的、懐疑的、前提的、説明的、創造的など

◆分類的

分類的参照平面とは、物事に対する分類の切り口として機能し得る概念の集合から構成された参照平面である。様々な切り口から分類可能な対象について、多角的に捉えるうえで役立つ。

◆分野的

分野的参照平面とは、特に様々な学問分野ごとの概念をグループ化したものをいう。概念空間論を、超学際的な枠組みとして使用する場合、この考え方が有用である。

◆懐疑的参照平面

懐疑的参照平面とは、物事に対する懐疑的な視点や考え方を表現するような概念の集合から構成された参照平面である。反証、反例、

自覚的

懐疑的な参照平面は、自由な思考を展開するための体系である概念空間論にとって、極めて重要である。

概念空間論には、何よりもまず自分自身の考え方や思い込みを疑うための仕組みが組み込まれている。自覚的な思考のシステムである。

現代における応用可能なテーマとして、認知バイアスやAIのハルシネーションなどが挙げられる。

◆参照平面システム――相互接続による連携

参照平面システムとは、複数の(異なる機能をもつ)参照平面を相互に接続したものである。参照平面システムは、問題解決プロセスの記述・理解・解決に役立つ。

(この定義は、哲学的な背景をもつ重要な意味規定である)

※参照平面を構成する概念の集合は、前述の概念の集合がもつ性質を備えていることを覚えておいてほしい。

参照平面には、このように様々な機能を付与することができる。参照平面には、量的な制限はないことを想い出してほしい。参照平面を構成するうえで個数の制限は全くなく、何枚でも作ることができる。参照平面は、相互に接続・連携して用いることで、さらに強力な効果を発揮するのである。

◆使用法、応用事例

典型的な使用方法のパターン事例として、3つを取り上げる。

——————————————-

1.考え方の集合を考える

2.多角性、多面性、多層性

3.思い込み・バイアス

——————————————-

1.考え方の集合を考える

概念の集合から、「考え方の集合」を作成することができる。

無限に多様な概念の集合Gは、無限に多様な考え方の集合と解釈しうる。

事例;教育学への応用ケース

幾何学的な証明問題の

2.多角性、多面性、多層性

概念の集合から、「観点の集合」を作成することができる。

無限に多様な概念の集合Gは、無限に多様な観点の集合(=パースペクティヴの集合)と解釈しうる。

事例;現代社会、資本主義

3.思い込み・バイアス

概念の集合から、「考え方の集合」「観点の集合」などを作成することができる。

無限に多様な概念の集合Gによって、原理的なレベルでの思い込みや認知バイアスの解消や解決ができる。

事例;認知バイアス

コメント