概念空間論

はじめに――本稿の目的(50%、赤字部分OK)

本稿の目的は、概念空間論という体系について概説することである。

概念空間論とは、概念の集合(概念のグループ)を扱う体系的な枠組みである。

また物事について、途方もなく自由で創造的な思考を展開するための新しい思考様式でもある。

概念空間論は、無限に多様な概念の集合を核に据え、原理的なレベルでわれわれの思考の可能性のすべてを引き出すための方法論・システムとして設計されている。

本書の記述には、理論的なものも多く含まれるが、これは学問的であることや客観的な正しさを証明することを主要な目的とするものではない。概念空間論は、強力な問題解決の方法論を含む、自由に思考するためのシステムである。

次の幾つかの質問について考えてみてほしい。

「私が無意識に信じていることは何か?」

「私が持っている思い込みは何だろうか?」

「私が人生で一度も疑ったことがないことは何だろうか?」

「私が人生で一度も思い浮かべたことがないような、まったく新しい考え方は何だろうか?」

もし読者が日常的にこのような問いを立てる習慣がないならば、恐らく本書を読むことには大きな価値がある。

本書を、何ものにも囚われない自由な思考を実践するための手引きとして活用して頂けたら幸いである。

・・・

第0章:概念空間論の全体像

概念空間論の全体像

概念空間論は、大きく3つの部門に分けることができる。

第一の部門は、この体系の背景にある哲学的な理論であり、大きく3つのテーマが含まれる。

①思考の自由論、②概念論あるいは概念の機能論、③問題論あるいは問題解決論

第二の部門は、概念の集合を扱う体系的な思考の枠組み、思考様式としての概念空間論の基本である。

この枠組みは、幾つかのシステムあるいはメタ概念から構成される。

第三の部門は、思考様式としての概念空間論の応用方法である。

概念空間論は、超学際的な枠組み、広域的な問題解決のツール、共通言語として使用できるよう設計されたものである。(Transdisciplinarity (名詞) または Transdisciplinary)

なお本書の内容は、第二の部門についての記述が中心となる。諸々の理由により、

第一の部門、概念空間論の背景にある哲学については、ごく簡略化した形で述べるに留め、

第三の部門、概念空間論の応用方法についても、折に触れ方向性を示すものの詳細は割愛する。

———————————————————-

1.哲学:

-①思考の自由論

-②概念論あるいは概念の機能論(概念の光学的機能)

-③問題論あるいは問題解決論

2.基礎:思考様式の基本

-概念の集合/参照平面/K領域・U領域/遷移度・明瞭度/概念関係式/未概念法

3.応用:思考様式の応用方法

-超学際、学問への応用の提案

———————————————————-

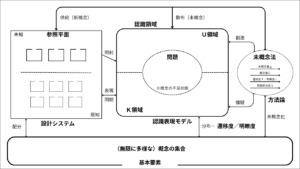

■思考様式の全体像について

概念空間論の道具立ては、思考様式としてはごくわずかであり、片手で数えられる程しかない。

参照平面。K領域/U領域、遷移度/明瞭度(認識表現モデル)。未概念法。

しかし、思考に供する道具というのは、多ければよいという訳ではない。

重要なのは、道具を扱う手捌きであり、技術を習得することなのである。

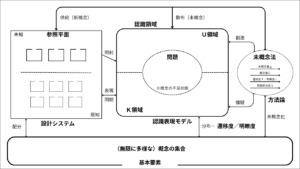

※以下の図は、概念空間論の思考様式としての全体像を示している。

概念空間論は全体としてシステムになっている。

そして大きく分けて4種類の構成要素あるいは部分的なシステムから構成される。

———————————————————-

基本的対象:概念の集合

設計システム:参照平面

認識表現モデル:K領域/U領域、遷移度/明瞭度、概念関係式

方法論:未概念法

———————————————————-

第1章.概念空間論の哲学

1.思考の自由論

概念空間論の背景にあるのは、自由なる思考という理念である。

自由なる思考とは、さしあたりあらゆる思い込みに囚われない思考であるといえるだろう。

裏返せば、何らかの思い込みに囚われ、それを疑えないならば、自由な思考とは到底言えない訳である。

自由な思考とは、同様に、パラダイムの問題からも完全に開放された思考のことである、といえるだろう。

パラダイムの問題は、最も困難なものであるといえる。

というのも、ある理論や命題が正しいことを証明したつもりでも、

それがそもそも誤ったパラダイム内でのことに過ぎない、ということはよくあるからだ。

ヨーロッパでは、アリストテレスの権威やローマ=カトリック教会の後光を帯びた天動説を疑えるようになるために、約1000年もの時間が経過しなければならなかった。

さらに、火刑に処されたジョルダーノ・ブルーノの魂をまえにして、その誤りを認めるために数百年を要した。斯様にパラダイムから逃れることは困難なのである。

この事実を、われわれはもっと重く受け止めるべきである。

こうした事例を、既に終わった問題であり、歴史の一事象に過ぎないと、

自分たちはそこから免れていると考えるなら、それは殆ど狂気であるといえよう。

未来の視点から振り返って過去の

現代においても、事情が変わった訳ではない。

信仰が確立され、表明される形式が変化したとしても、信仰が失われた訳ではない。

自然科学や科学技術が発展したり、数学が形式的に厳密になることと、

人々や社会がパラダイムから自由になることとは無関係である。

一般化すると、思考が十分に自由であると言いうる条件のひとつは、

無数のパラダイム間を自在に遷移しうることといえよう。

もし既存のパラダイム内に囚われていることを自覚しえず、また新しいパラダイムを創出して

それは求める次元に達していないのである。

このような意味での思考の自由さを実現するためには、新しい思考のスタイルが要請される。

※本書において、思考の自由さという表現には、幾つもの要素が含まれており、

また複数の次元に渡る多様な意味が重ね合わさり厚い層を形成しているために、

ここで部分を切り出しただけですべてを開示したことにはできないが、

以上がこの体系への導入として簡易的なイメージを与えておきたい。

概念空間論の背景にあるのは、自由なる思考という理念であり、思考の自由さについての洞察である。

では思考の自由さとは、果たして何だろうか。自由に思考することには、どのような意義や価値があるのか。

思考の自由さは、いかなる原理によって確保され、またいかなる方法で実現できるだろうか。

概念空間論では、思考・認識・問題解決のプロセスを、認識表現モデルという枠組みを通じて理解する。このモデルにおける最も重要な考え方として、遷移度/明瞭度という概念がある。この指標を用いると、思考の自由さというものを極めて明快に把握/表現することができる。ここではまず、このモデルの導入として適切な問題解決の事例・エピソードを紹介する。このモデルについては、主に第n章において詳細に扱うため、ここでの説明は簡易的なものである。

■無限に多様な概念の集合

概念空間論の道具立ては、思考様式としてはごくわずかであり、片手で数えられる程しかない。

参照平面。K領域/U領域、遷移度/明瞭度(認識表現モデル)。未概念法。

しかし、思考に供する道具というのは、多ければよいという訳ではない。

これから扱うのは「無限に多様な概念の集合」という厄介な代物であるから、猶更である。

重要なのは、あらゆる概念を捌き切る技術を習得することなのである。

原理的な次元において、思考には様々な限界や制約が存在する。(思考の檻)

思考は、檻に囚われているのである。

この思考における不自由さは、様々な形で現れ、様々な名を与えられているが、

一般化すると、概念空間の限界として読むことができる。

この体系が無限に多様な概念の集合を考えるのは、この限界を超えるためでもある。

概念空間は、思考の境界線を画するものであり、

それは思考しうる領域と思考しえない領域を隔てている。

問題解決、パラダイムの問題も、概念空間と深く関係している。

問題解決/認識の変容の事例

古代ギリシアの数学者・物理学者アルキメデスは、あるときシラクサ王からの任務により、贋金?を含む王冠を見抜くように指示された。幾日かの試行錯誤の期間を経て、ついにこの問題の解決方法を思いついたとき、彼は叫んだ。”εὕρηκα! ”(「エウレカ!」)

「わかった!」「なるほど!」「(問題が)解けた!」

実践的な意味では、思考の自由さとは、意図的かつ連続的にこうした「エウレカの瞬間」を起こすことができるほど自由な、思考の運動の可能性を指す。これは技術的な問題として捉えることもできる。思考の自由さとは、自覚的に認識の変容を起こすことができる状態や能力を意味するのである。

上記のような認識の変容は、広義における問題解決の過程のなかで、あるいはその帰結として現れる。

思考の自由さとは、思考や認識上におけるあらゆる問題解決の尺度として重要な考え方である。

というのは、問題解決というのは、その問題を解くために必要な十分な思考の自由さがなければ不可能だからだ。

概念空間論の全体、あるいはこの体系の部分的なシステムは、まさにこの認識の変容を起こすためのシステムとして設計されている。

※抽象的に述べるなら、思考の自由さとは、思考にとって原理的に与えられている限りのすべての可能性を実現しうること、と解釈することができる。というのも、原理的なレベルで、本来的に思考にとって可能であることならば、何らかの方法論やアプローチによってそれは実現できるはずだからである。反対に、原理的なレベルで思考にとって不可能なことは、どのような方法によっても実現できないだろう。

人類の歴史のなかで成立した既存の諸々の学問分野を見れば、これは明らかだろう。人間の思考にとって、そもそも新しい学問を構築することが原理的に不可能であるなら、それは決して発展し得なかっただろう。理論を構築することが、原理的な次元において、思考の可能性のなかに含まれていたがゆえに、それは創造されたのである。

思考の自由度――遷移度/明瞭度(←思考の可能性の大きさ)

第n章で紹介する認識表現モデルを用いながら、上述のような問題解決の事例について改めて表現してみよう。

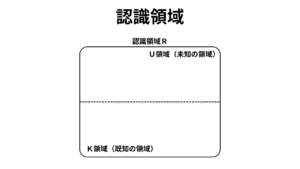

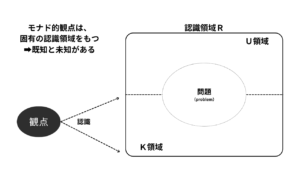

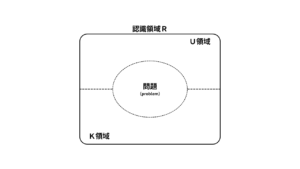

認識表現モデルは、認識領域R、既知の領域/未知の領域、遷移度/明瞭度などの概念から構成される。

以下の図は、認識領域のイメージ図である。

※認識領域は、既知の領域と未知の領域に区分される。

認識領域Rは、認識に関係する何らかの要素から構成される。

この認識領域上において、あらゆる思考、認識の変化、問題解決のプロセスが起こると考えてほしい。

この認識領域上において、遷移度/明瞭度という指標を考えみよう。

※これらの指標を合わせて、思考の自由度という尺度を考えることができる。

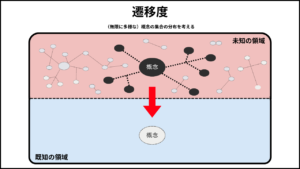

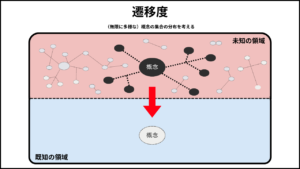

次の図は、遷移度/明瞭度の大まかなイメージを示している。

上図に示されているように、

遷移度とは、認識に関係する要素が、認識領域上においてどのように分布しているかを表す指標である。

また未知の領域から既知の領域へ、その要素がどの程度遷移(シフト)しているかを意味するものでもある。

また明瞭度とは、認識領域が、既知の領域と未知の領域が、新しい認識によって、どれ程明るく照らされているかを意味する尺度である。

※遷移度/明瞭度の指標を合わせて、思考の自由度という尺度を考えることもできる。

概念空間論では、思考の自由さを、主にこの対をなす2つの指標を用いて把握する。

物事について自由に思考することは、自覚的に、自身の認識領域における遷移度/明瞭度を変化させ、問題を解決し、認識の変容を引き起こすことなのである。

概念空間論の概念はすべて、地理学的あるいは光学的なモチーフに基いて設計されている。

上記の認識表現モデルは、地理学的あるいは光学的なモデルでもある。

改めて、先ほどの図を確認してみよう。

認識領域

———————————————————-

遷移度――地理学的な尺度

遷移度とは、概念の集合が、既知の領域/未知の領域においてどのように分布しているかを表現する尺度である。

明瞭度――光学的な尺度

明瞭度とは、概念の集合が、既知の領域と未知の領域をどれほど光によって照らしているかを表現する尺度である。

———————————————————-

自由に思考する方法――無限に多様な概念の集合

この意味で、物事について途方もなく自由な思考を展開するために、

無限に多様な概念の集合が必要になる。

概念空間論では、無限に多様な概念の集合を扱う。

遷移度は、無限に多様な概念の集合の分布を把握するための概念である。

明瞭度は、無限に多様な概念の集合による効果や影響を把握するための概念である。

遷移度とは、概念の集合が、認識領域にどのように分布しているか、

すなわち、未知の領域から既知の領域へ、どの程度シフトしているかを意味する。

明瞭度とは、概念の集合が、既知の領域と未知の領域を、どれ程明るく照らしているかを意味する。

なお、遷移度は、地理学的な尺度であり、明瞭度は、光学的な尺度である。

概念の集合は、分かりづらいので、次のように解釈してもいい。

・・・

思考の檻、思考の不自由さ

思考の自由さについて光を当てるために、まずはこの表現を反転させ、「思考の不自由さ」について考えてみよう。思考とはつねに不自由さを伴うものであるとしたら、いったいどのような原因や要因があるだろうか。

様々なものが挙げられるが、ここでは思い込み、信念、バイアス、パラダイムについて述べることにしたい。

・思い込み

思い込みには、面白くもあり、厄介でもあるような性質がある。

それは、思い込みは本来的に無意識的なものであり、普段は全く意識(自覚)することができない、というものである。

こうした思い込みは、恐らく機能的には認識の安定化に貢献したり、世界について認識するための内面的なモデルとして働く側面をもつだろう。

だが、思い込みは、やはり人間の思考の自由さを制限するものであることも明白である。

もしあらゆる思い込みを疑うことができれば、それはそのまま思考を解放することに繋がるだろう。

もし、あらゆる思い込みを、認識から完全に取り除くことができたら、どれほど自由に思考しうるだろうか?

概念空間論では、第n章で提示する認識表現モデルを用いて、思い込みを構造的に理解する。

・信念

信念については、次のような図式を用いると、重要な洞察を得ることができる。

まず、紙面上に時間軸tを引く。この線上において、ある問題やテーマに関する、現在の自身の認識をRとし、これから持ちうる未来の認識をR’としよう。問題やテーマは、どのようなものを選択してもよい。

この時間軸t上において、未来の認識R’は少しずつ移動し、いずれは現在の認識Rの位置に到来することになる。

もし来るべき認識R´が、現在の認識Rと完全に一致(R=R’)するとしたら、それは何を意味するだろうか。

その問題やテーマについて、認識の深まりは一切起こらなかったことになる。

だが果たして、わずかにも変容しない信念というものが、本当に存在すると考えられるだろうか?

どのような問題やテーマについてであれ、もし数十年もの間、謙虚に学び続け、忍耐強く思索を続けたとしたら、いかなる信念も少なくとも部分的には変容しうるのではないだろうか。

「自分の考えは正しい」「自分の考え方は絶対に間違っていない」。

世界中で最も強固な信念の一つは、こうしたものである。しかし、ここでわれわれは立ち止まってみる必要がある。もし、このような信念を固く握りしめ続けたとしたら、どのような成長がありえるだろうか?

時間の経過に伴い、自身の考えが自然な変容を被ること/機会を完全に拒絶してしまうとしたら、より成熟した人格が形成されたり、より深化した考えを抱くことが期待できるだろうか?

要するに、われわれが自身の認識上の変化や成長を望むのであれば、現在の認識Rが含むであろう信念や思い込みを疑うことは、極めて合理的な選択なのである。

どのような考え方をもつにせよ、健全な懐疑をおこなう余地のないものは存在しない。

だが一方で、何の方策もなしに「思い込みを疑うことは重要である」といっても、自由に思考することが保証される訳ではないだろう。重要なのは、原理的なレベルで、思い込みを疑えるようにすること、信念を変容しうるものにすることであり、そのための体系的なシステムを構築することなのである。

後述の通り、概念空間論には、原理的なレベルで、頑なな考え方を相対化したり、強固な信念を打ち破るための思考の方法論やシステムが備わっている。例えば、参照平面という概念を応用すると、「無限に多様な考え方の集合」という哲学的な集合を構成することができる。参照平面の枠組みにおいては、「現在の自分の考え方」は、無限に多様な考え方の集合のなかに置かれることになる。

この無限に多様な考え方の集合の中で、いったい誰が、自身の考え方のみが絶対的に正しいと主張しうるだろうか。いったいどのような考え方が、無限に多様な考え方の集合の中で、権威性をもちうるだろうか。

「絶対に間違っていない」と信じられるたった一つの考え方は、無限に多様な考え方の集合の中では、相対化されざるを得ない。つまり、原理的なレベルで、信念や思い込みが疑われることが保証されることになるのである。

・認知バイアス

現在、幾つかの学問領域では、認知バイアスに関する盛んな研究がおこなわれている。

認知バイアスは、少なく見積もっても数十種類、細かく数え上げれば数百種類にのぼると言われている。

これほど多くの認知バイアスがあるとすれば、人間の思考というものを、本来的に完全に自由なものであると想定することは不可能だろう。

このような研究領域について眺めても、思考の自由さという問題の重要性は明らかだと思われる。

概念空間論では、認知バイアスについては、主として参照平面という概念によって対処する。認知バイアスは、認知の固定状態が本質にあると解釈してよいだろう。参照平面とは、無限に多様な概念の集合から構成される平面である。この無数の概念は、各々が観点・考え方・枠組みなどを意味し、参照平面の枠組みでは、思考は無数の観点・考え方・枠組みを視野に収めながら、平面上を凄まじい速度で遷移していく。同時に、参照平面においては、概念の光学的な機能によって、認知バイアスの対象に対し、光源としての無限に多様な観点(パースペクティヴ)から光が照射され、無数の像が浮かび上がることになる。参照平面のシステムのなかでは、認知バイアスの問題は、原理的なレベルで解決されるのである。

・パラダイム

科学史において、パラダイム・シフトと呼ばれる現象が知られている。

天動説から地動説への転換は、最もよく知られる典型的な事例である。

古代ギリシア時代、天動説が提唱されて以来、ヨーロッパでは1000年以上もの間信じられ続けてきた。

こうしたパラダイムは、時代的な制約を伴うものであり、疑うことが最も困難な枠組みと言えるだろう。

もしわれわれにとって、まったくその正しさや変化の可能性を疑われたことがないパラダイムが存在するとしたら、どうだろうか。既にこうした歴史を学ぶことができ、現代に生きるわれわれにとって、それがいかなるものであれ、目の前にあるパラダイムというものを疑ってはならない理由が存在するだろうか?

例えば、現代では、様々な分野でエビデンスというものが重視される。

もちろん、エビデンスの有無や、エビデンスを集めることは、重要な問題だろう。

だが、エビデンスが正しいものであるのは、特定のパラダイムの枠内においてであり、

根本的には、パラダイムへの信仰が、エビデンスに正当性を付与しているのではないだろうか。

パラダイムの内部では、当然ながら、そのパラダイムの正しさを裏付け、構造を強化するような証拠が収集される。

個人の認識プロセスにおける確証バイアスと同じように、殆ど無意識に、自覚されることなくこのプロセスは進んでいく。

だが、われわれの時代から、さらに数十世紀以上もの時が経過したとしたらどうだろうか。

われわれが知るパラダイムは本当にまだ維持されているのだろうか?

現在信じられているパラダイムがまだ続いているという、その保証はどこにあるだろうか?

概念空間論には、パラダイムのような困難な信念についての有効なアプローチも存在する。

パラダイムは、時代的な諸々の条件や信念を基盤とするだけでなく、複数の概念の結び付きも含んでいる。

特定のパラダイムとは、ひとつの概念空間でもある。

しばしば、概念空間論では、概念空間の歴史的な変遷を考えるが、これはパラダイムの問題であるとも言える。

パラダイム・シフトとは、概念空間に劇的な変容が起こることなのである。

概念空間論では、概念空間のダイナミズムを重視するため、パラダイムは揺さぶりを掛けられることになる。

未概念法という方法論では、パラダイムというものを一層自由に扱う。

まず未概念法では、あらゆる概念は未概念、すなわち、過渡的な生成状態にある変容性の概念と見做され、溶解してしまう。パラダイムを構成するすべての概念は、溶け合い、輪郭を失い、発散し、相互に接続し合い、至る所で新しい概念へと生まれ変わるのである。

また未概念法では、無限に多様な思考モデルの集合を考えることで問題解決を図ることが多い。

つまり、無限に多様なパラダイムの集合を通じて思考するのである。

このような方法論において、絶対的なパラダイムは、無限に多様なパラダイムの集合のなかで相対化され、パラダイムへの信仰は、たとえそれがどれほど敬虔なものだとしても、原理的に少なくとも一度は疑われることが保証されるのである。

■思考の自由さについて

思考が自由な状態にあることを示す最も重要なしるしは、自覚性である。

裏返せば、自覚性が認められない/欠けている思考は自由ではないのである。

0.哲学的な指標:自覚性➡懐疑・創造的思考が可能に。➡遷移度/明瞭度の変化を生み出せる

すべての指標のなかで、自覚性は特別な指標である。

自覚性とは、思考の運動の方向性を意味するものであり、自分自身の元へと回帰する認識の運動として解釈できる。

自覚性の指標は、「自身の思考のすべて」を認識することを要請する。

自身の思考の意義を、価値を、可能性を、影響を、帰結を…、すべてを認識できていなければならない。

自身の思考の限界を、起源を、負の側面を、危険性を、暴力性を…すべてを認識できなければならない。

自覚的な思考及び認識こそは、あらゆる思考や認識のなかで最も困難である。それゆえに、自覚的な思考・認識には、比類のない価値がある。

自覚性という指標が(思考における)自由と深く結び付くものであることは、容易に示すことができる。

ある世界W₁が存在し、その内部に、何らかの認識主体が存在すると考えてみよう。そして世界W₁の外部には、さらに広大で新しい世界W₂が存在し、その世界W₂の外部には、より広大な新しい世界の系列Wn…が無限に続くとしよう。この認識主体は、自身が住まうこの世界W₁こそが、文字通り世界のすべてであると信じている。だが、もしこうした認識主体が、自分が生きる世界の狭さについて疑い、「もしかすると、この世界がすべてではないのではないか?」「自分が信じる世界の外側には、さらに新しい世界が存在するのではないか?」と思考することができないとすれば、到底自由であるとは言えないだろう。これは自覚性の問題であり、自由の問題である。なお、このようなモデルを考える場合、実際により新しい世界の系列が存在するか否かは問題ではない。

・・・

概念論あるいは概念の機能論

概念は、人間の思考プロセスにおいて、極めて大きな影響を及ぼす要素である。

概念空間論は、こうした概念に関する様々な洞察をもとに組み立てられている。

特に重要なのは、概念の機能に関する理解である。

概念の機能を体系的にまとめることは困難だが、以下に概念の機能をモデル化したものを提示する。

■概念の機能一覧

———————————————————-

①未然性機能(潜在性、萌芽性、素地性)

―生成性機能(変容性、変転性、可塑性)

―切断性機能(区分性、断片性、部分性、分節化)

―接続的機能(結合性、相互性、開放性、共同性)

②構成的機能(記号、分類、包摂、階層、抽象など)

―包摂的機能(把捉性、範疇化、外延/内包、収束性)

―記号的機能(志向性、指示性、名称、規定性、ラベル化)

―分類化機能(範疇形成、配分化、布置化)

―階層化機能(重層性、組織化、抽象/具体、類/種、上位/下位など)

③運用的機能(解釈、操作性、再形成、統合など)

―解釈化機能(適用性、文脈化、理解可能性)

―操作的機能(観点、考え方、枠組み、焦点、像などとして機能)、

―表現的機能(多様なものを表現)

―光学的機能(認識の変容化、明瞭性)

―編成性機能(再分離、再統合、調整的、変容性、生成性、過渡性)

———————————————————-

上記の表は、不完全ではあるが、概念の機能の全体像について、ある程度の見通しを与えてくれるだろう。

①未然性機能とは、概念が形成されるための前提条件や潜在的状態を意味する性質・機能である。

②構成的機能とは、概念が諸々の対象や観念と恒常的な接続関係を形成し、意味規定や概念同士の関係性を構築し、概念空間が構造化・組織化・網状化・秩序化していく機能である。

③運用的機能とは、形成された諸概念が、思考や表現の過程で実際に適用・操作・展開され、物事の認識に関与・介在するときに果たす機能である。

運用的機能のうち、以下の3つの機能は、思考様式としての概念空間論における、

前提となるイメージや概念の特殊な扱い方を理解するうえで重要である。

———————————————————-

1.操作的な機能

2.表現的な機能

3.光学的な機能

———————————————————-

1.操作的な機能

操作的機能とは、思考や認識のプロセスにおいて、諸々の概念が、

諸々の記号・意味のまとまり・観念を伴いながら、あるいは様々な内容・文脈性・形式性をもって、

縦横に動かされ運用されていく際に果たす機能である。

こうしたプロセスにおいて、概念が実質的に果たす役割を調べると、次のことがわかる。

概念は、物事についての考え方、枠組み、観点、焦点、像、…などとして機能する。

2.表現的な機能

表現的な機能とは、概念が、もはや概念としてのみ読むべきではないような、別の何かを表示・含意する働きのことである。

概念はふつう、何らかの志向性・傾向性・接続性をもち、また付与された記号や名辞は、何らかの意味・対象・観念を指示・表現する。

概念は、諸々の知識、情報、信念、考え方、枠組み、観点、焦点、像…などを表現する。

概念の表現的な機能は、あらゆる学問が理論体系を記述する際に駆使されているものである。

3.光学的な機能

光学的な機能とは、概念(または概念の集合)が認識の状態および認識の変容に及ぼす効果・影響を意味する。

諸々の思考や認識のプロセスにおいて、多様な概念を通じて、われわれは認識の変容を経験する。

概念空間論では、こうした概念によって媒介される認識への影響および変容の効果を、明瞭度の変化(光学的な変容)と解釈する。後述の通り、明瞭度とは、認識の状態を明るさ‐暗さという尺度・グラデーションで把握・表現する概念である。

認識の状態や認識の変容を、光のイメージやモチーフで解釈することは、概念空間論の最大の特徴のひとつである。ただし、概念に光学的な機能をはっきりと認めることは、かりに理論的な体系として独特だとしても、一般的にみて特殊なものという訳ではまったくない。というのは、様々な分野や言語において、認識の状態や変容を表現するのに、光のイメージが反映される事例は多く存在するからである。

言語:「~に明るい」「閃き」「啓蒙」「暗中模索」/「See the light」「in the dark」/「Voir la lumière」「Être dans le noir」「Une idée lumineuse」/「Licht ins Dunkel bringen」「Eine Erleuchtung haben」

哲学史:「善のイデア=太陽の比喩」「明晰・判明」「理性の光」、物理学:ダークエネルギー

認識の状態や変容に光のメタファーが用いられることは、極めて一般的なことであることはもはや明らかだろう。

概念は、認識の状態に影響を及ぼし、認識の変容を引き起こす光学的な機能を持つ。

概念は、認識領域上の特定の領域に光を当て、明瞭度の変化を起こすのである。

それゆえに、概念空間論では、連続的に認識の変容を起こし、明瞭度を際限なく高めるために、無限に多様な概念の集合を用いるのである。

問題論あるいは問題解決論

本節では、概念空間論における問題論について述べる。

問題

思考様式としての概念空間論は、問題解決のための極めて強力な思考ツールである。

哲学的な背景は、問題あるいは問題解決についての洞察である。

哲学としての概念空間論にとって、主要な関心は次のことにある。

■問題についての問い

問題について解明するためには、問題の本質、存在、発生と解決の原理について考えなければならない。

———————————————————-

第一の問い:「問題とは、そもそも何であるか?」(本質論)

第二の問い:「なぜ、われわれにとって問題は存在するのか?」(存在論)

第三の問い:「問題の発生の原理とは何か?」(原理論)

第四の問い:「問題の解決の原理とは何か?」(原理論)

———————————————————-

問題について立てられるのは、殆どが「問題をどのように解くか」という問いである。

恐らく、世界中でこの問いはつねに立てられ続けているだろう。

これは実践的な次元や日常においては重要な問いであるが、問題というものを理解する上では十分ではない。

だが、先に問われなければならないことがある。

「問題とは、そもそも何であるか?」

概念空間論の哲学では、これこそ「第一の問い」である。

以下では、ここで展開される問題論の基本用語のリストである。

———————————————————-

問題

問題の特性グループ――

問題の原理――問題の発生原理/問題の解決原理)

問題層――問題深層/問題表層

モナド的観点

K領域/U領域

明瞭度機構、あるいは概念の不足状態

———————————————————-

問題

問題というのは、宇宙論的な射程をもつ概念である。

なぜなら、思考する存在としての人間にとっては、あらゆるものが問題として現れるからである。

では、なぜすべては問題として現れるのだろうか?

以下では、問題の根本的な原理について考察するが、この謎を解明する糸口は、既に与えられている。

英語で問題を意味する”problem”という言葉は、語源的に、古代ギリシア語で「(目の前に)置かれたもの」を意味する”πρόβλημα”(próblēma)に由来する。

なぜ「目の前に置かれたもの」が、問題になるのだろうか?

これこそ、実在的な強度や質量を持ってわれわれの前に現れる「問題」について解明するために必要な問いである。

問題の事例:

人類レベル:

集団レベル:

個人レベル:

問題の事例

(人生・生き方の問題、心理的な問題、学習面の問題、身体や健康の問題、仕事やビジネスの問題、人間関係やコミュニケーションの問題、家族関係の問題etc…)

(理念・ミッションの問題、経営マネジメントの問題、売上とコストの問題、生産性&効率性の問題、市場競争とマーケティングの問題、リーダーシップの問題、意思決定とプロジェクト管理の問題、イノベーションの問題、認知とブランディングの問題、モチベーションの問題、コンプライアンスの問題、etc…

実際、例えば、個人というレベルにおいて、人生は問題として現れるだろう。人類というレベルにおいて、宇宙は問題として現れるだろう。あらゆる水準において、すべては問題として経験されるのである。

問題の特性グループ

問題は、次のような特性グループをもつ。

を定義する代わりに、ここでは問題というものが一般的にもつ特性のリストを提示する。

1.観点性:領域性、境界性、地平性

2.地理性:分布性、布置性、遷移性

3.光学性:明瞭性、多面性、相対性?

4.複雑性:多重性、増殖性、接続性

問題の原理(問題の発生原理/問題の解決原理)

問題の原理とは、問題というものの背景にある仕組みや法則のことである。

問題の原理は、問題の発生原理と問題の解決原理の2種類に分けられる。

問題の発生原理とは、問題が発生に至る原因・仕組み・法則である。

この原理は、次のことを説明する。「問題は、なぜ・どのように発生するのか?」

問題の解決原理とは、問題が解決に至るための条件・仕組み・法則である。

この原理は、次のことを説明する。「問題は、どのようにして解決に至るのか?」

問題深層/問題表層

問題深層/問題表層というのは、問題の原理の解明と理解に必要な予備的な区分である。

問題表層とは、現に思考・認識主体にとって問題が現れ、意識を伴い経験される次元である。

問題深層とは、あらゆる問題を生ぜしめるような、根源的な次元のことである。

このように定義すると、

「問題は、そもそもなぜ存在するのか?」これは問題深層についての問いである。

「この問題は、どうすれば解決できるか?」これは素朴に考えられてしまうと、問題表層の次元に留まってしまう可能性がある問いである。

モナド的観点

モナド的な観点とは、一定の認識様式をもち、宇宙を固有の観点から眺めるものである。

われわれ人間は、モナド的な観点の典型的な事例であると考えてほしい。

そして、このモナド的観点こそが、まさに前述の問題深層を構成するのである。

認識主体は、モナド的観点として存在することによって、それが問題深層として機能し、問題表層において問題が現れる。

繰り返しになるが、問題(problem)という語は、もともと「(目の前に)置かれたもの」を意味するものであった。この表現から、われわれは問題の起源および出自に観点的な性格(パースペクティヴ性)を読み取らなければならない。もし人間がモナド的観点として存在するのでなければ、すなわち、この宇宙において固有の観点から眺めるような形で存在するのでなければ、そもそも「(目の前に)置かれる」という状態を経験することはないだろう。

では、なぜ、モナド的な観点にとって、目の前に置かれたものが、「問題」として現れるのだろうか?

■K領域/U領域

問題の発生原理

この理由は明確である。モナド的観点の認識能力には原理的な限界があり、この宇宙を固有の観点から眺める限り、認識しえない領域が存在するからである。

以上のような考察は、思考上の、抽象的な次元におけるあらゆる問題についても当て嵌まる。

モナド的観点としてのあらゆる認識主体は、既知の領域と未知の領域の両方を抱えることになる。概念空間論の用語を用いるなら、問題とは、K領域(既知の領域)とU領域(未知の領域)のファジーな境界線上で生じるのである。

※補足:

通常、目の前にボールのような球体(立体)が置かれた場合、モナド的な観点から認識できるのは向って前方の曲面だけである。このようにして、既知の領域と未知の領域の区分が生じる。つまり、未だ認識されておらず、解明が必要な領域が残るのである。

問題の解決原理

問題の発生が、モナド的な観点に由来する既知と未知の区分が原因であるとすれば、基本的な問題の解決原理もまた、観点性(パースペクティブ性)に存在する。

適切な観点から眺めることが、問題解決の条件。

思考上の問題では、概念の集合が問題解決に必要である。

なぜなら、思考上の問題では、概念が観点性(パースペクティブ)の機能を持つからである

明瞭度機構、あるいは概念の不足状態

概念の不足状態とは、問題解決のプロセスにおいて、適切な概念が十分に揃っていない状態である。

問題の存在論:存在理由

➜地理学的/光学的モデルによる解釈

第二の問い「なぜ、問題は存在するのか?」

冒険の可能性を与えるため、光を与えるためだろう

補足;認識の地理学的/光学的モデル

地理学的なモチーフ

事例:現象学のテキスト

現象学の創始者エドムント・フッサールのテキストには、地理学的なモチーフが散見される。

知覚において、現れるものはすべてではなく、「地平」と呼ばれる広がりを持つ。

認識の問題=地理学的な問題

認識が地平であるとは、ただのアナロジーや文学的な表現として、読むべきものではない。

認識とは、明らかに地理的な問題として捉えられるべきものなのだ。無限の広がりの可能性

モナド的な観点と認識の地平――既知の領域と未知の領域、

モナド的な観点は、一定の認識様式を備えている。

ところが、認識には限界があり、既知の領域と未知の領域が存在する。

それゆえに、認識の広がりは、必然的に「地平」として現れることになる。

なぜ、認識には広がりがなければならないのだろうか?

なぜ、モナド的な観点にとって、つねに既知の領域と未知の領域が与えられているのか?

モナド的な観点と身体――冒険の可能性

認識の構造は、無限に広がる冒険の可能性を伝えるものなのである。

『襞』において、ドゥルーズは「身体を持たなければならない、倫理的な要請である」

思考様式としての概念空間論の全体像

■概念空間論の思考様式としての全体像

以下の図は、概念空間論の全体像を表現している。

以下では、システムとしての概念空間論の全体像を簡潔に素描する。

■概念空間論の思考様式としての体系

概念空間論の枠組みは、次のような幾つかの主要な概念によって構成されている。

主要な概念とは、参照平面、認識領域(K領域/U領域)、遷移度/明瞭度、概念関係式、未概念(法)である。

———————————————————-

参照平面

認識領域(K領域/U領域)

明瞭度

概念関係式

未概念法

———————————————————-

これらは概念空間論の固有の用語である

■補足;メタ概念

メタ概念とは、一般的な概念よりもさらにメタ的で抽象度が高い概念のことを指す。

この名称には、それ自体が「あらゆる一般的な概念」を扱うための概念である、という意味が含まれる。

メタ概念は、あらゆる一般的な概念を操作しうるために、メタ的なのである。

そして、概念空間論の枠組みを構成する上記の概念群は、まさにこの意味ですべてがメタ概念である。

だが、「メタ概念=概念を扱う概念」という考え方は、非常に分かりにくい。

そのため、混乱を避けるべく、概念空間論を構成するメタ概念を、ここでは単に用語と呼ぶことにしたい。

参照平面、認識領域(K領域/U領域)、明瞭度、概念関係式、未概念法

これらの用語を、それぞれの機能や特徴に応じて改めて分類・グループ化すると、次のようになる。

———————————————————-

1.基本的対象 :概念の集合 (※無限に多様な概念の集合)

2.設計機構 :参照平面

3.認識表現モデル:認識領域(K領域/U領域)、明瞭度、概念関係式

4.方法論 :未概念法

———————————————————-

概念空間論の枠組みは、このようなグループ化に従うと、

大きく分けて4種の構成要素あるいは部分的なシステムから構成されるのである。

以下では、これらの概念や用語の意味を簡潔に述べる。

———————————————————-

1.基本的対象 :概念の集合 (※無限に多様な概念の集合)

概念空間論では、基本的な対象として概念の集合というものを扱う。

後述の通り、概念の集合は、量的には、有限なものと無限なものが考えられるが、特に重要なのは後者である。

概念空間論では、基本的に、つねに無限に多様な概念の集合を想定して思考を進めていくことになる。

概念空間論を構成するすべての概念は、概念の集合を扱う。

2.設計機構 :参照平面

概念空間論は、無限に多様な概念の集合を駆使して、物事について途方もなく自由で創造的な思考を展開するための体系である。

参照平面は、この「無限に多様な概念の集合」を扱う設計機構(システム)として特徴付けられる。

参照平面には、様々な機能や設定項目があり、無限に多様な概念の集合を、自由自在に扱うための設計ツールとして使用できるのである。

具体的に述べると、参照平面は概念の集合を自由に分類・グループ化することで、様々な配分状態を作り出すことができる。

3.認識表現モデル:認識領域(K領域/U領域)、明瞭度、概念関係式

認識表現モデルとは、認識の状態および認識の変遷プロセスを描写するための図式である。

認識領域(K領域/U領域)、明瞭度、概念関係式は、認識表現モデルのグループに属する。

このモデルによって、認識の状態や変容プロセスという捉え難いものを、極めて明快に描写することができる。

認識表現モデルは、無限に多様な概念の集合が、特定の分布状態に位置付けられる場である。

無限に多様な概念の集合は、参照平面において分類・グループ化され、また認識表現モデルにおいて分布するが、両者は同期・対応するものと考えることができる。

4.方法論 :未概念法

概念空間論には、未概念法という思考の方法論が組み込まれている。

未概念法は、未概念という特殊な考え方を用いて、新しい概念を連続的に創造するための方法論である。

未概念法は、あらゆる問題解決シーンにおいて、極めて強力なアプローチとして活用することができる。

未概念法は、参照平面にたいして無数の未知の概念(新しい概念)を供給する。

認識領域(認識表現モデル)には、未知の領域に未概念を散布することで、遷移度/明瞭度の機構を駆動する。

———————————————————-

概念の集合

■概念の集合、あるいは概念空間

概念の集合とは、諸々の概念の集まり、概念のグループのことである。

「概念の集合」と「概念空間」という表現は、どちらも殆ど同じ意味で用いられる。

概念空間とは、概念の集合のことであり、概念の集合を概念空間と呼ぶこともある。

概念空間という表現は、マクロ的な視点から、概念のグループを統一的に扱う場合や、全体としてのダイナミズムを考える場合に使用されることが多い。

概念の集合という表現は、ミクロ的な視点から、概念空間を構成する個々の概念に焦点を当てる場合に使用されることが多い。

■概念の集合に関する幾つかの分類方法

概念の集合という考え方は、次のような切り口から分類すると扱いやすいだろう。

———————————————————-

①抽象/具体

②無限/有限

———————————————————-

1.抽象的/具体的

概念の集合および概念空間は、一般化・抽象化されたモデル的な概念の集合がある。また特定の認識主体や水準を設定した個別的・具体的な概念の集合がある。

2.無限/有限

概念空間論では、無限に多様な概念の集合を想定する。

有限の概念の集合は、考え方としてはあらゆる分野で使用できる

※無限に多様な概念の集合、有限の概念の集合

無限と有限の区別は、便宜的なものとして重要である。

ただし、有限の概念の集合は、無限の概念の集合と完全に分離できない。

———————————————————-

顕在的:有限の概念の集合

潜在的:無限に多様な概念の集合

———————————————————-

①概念は、完全に他のものから独立して存在できない。

②複数の概念の間には、その間に媒介概念が存在する。

———————————————————-

抽象的な概念空間

概念の集合を一般化またはモデル化したものである。

あらゆる概念同士が相互に関係を結びつつ浮遊する理念的な空間。 特に限定せずに「概念空間」という場合、この一般化された抽象的な概念空間を指していると考えて頂きたい。

人類という水準で大まかなイメージを与えたい。概念空間論では、既知/未知という区分をしばしば用いる。

この無限に多様な概念の集合には、定義上、(人類という水準で考えた場合)人類にとって既知の概念だけでなく、未知の概念も含まれる。つまり、歴史上人類によって形成された既存の概念だけでなく、まだ獲得されていない全く新しい概念もすべて含まれるのである。あらゆる学問的な概念もすべてこの中に含まれることになる。

●抽象的/具体的な概念の集合

【概念a、概念b、概念c、概念d、概念e】

【資本主義、民主主義、社会主義】

●無限/有限の概念の集合

【概念α、概念β、概念γ、概念δ、概念θ…】

【概念α、概念β、概念γ】

———————————————————-

認識水準あるいは認識主体の設定

具体的な概念の集合を考える場合、認識水準や認識主体を設定することができる。

つまり、「どの水準における、誰にとっての概念の集合なのか」を決定できる。

認識水準の典型的な事例として、人類全体/社会/集団/個人、…という切り分け方が挙げられる。

そのほか、学問的な水準などを考えることも役立つだろう。

———————————————————-

③認識水準あるいは認識主体の設定

概念空間論では、概念の集合および概念空間を、必要に応じて水準・認識主体・解釈のパターンを切り替えながら捉える。

■概念の集合(概念空間)の事例集

概念の集合の分かりやすい事例として、以下のようなものが挙げられるだろう。

———————————————————-

●認識水準または認識主体が設定された集合

———————————————————-

・一般的な概念の集合

【神、人間、動物…】【鉛筆、用紙、定規、コンパス…】

われわれは、こうした言葉を用いて思考することがある。このように、人間の思考プロセスにおいて機能する諸々の概念をグループ化したものを、概念の集合として考えるのである。

学問的な概念空間

とは、一つあるいは複数の学問分野に含まれる概念を集めたものである。

1 私的な概念空間

個人が持つ私的な概念群が集まってできた概念の空間。私的な概念空間

個人レベルで保有される概念のグループを指す。

価値観/環境/学習の興味・関心/過去に受けた教育・過去の体験など、これらの要因から影響を受けながら形成されていく。 どんな人であっても、この私的な概念空間に含まれる概念群を用いて思考している。

同じ言語を用いていても、私的な概念空間の内実は、人それぞれかなり異なる。

・個人レベルの概念の集合

➡A氏/B氏/C氏…

2 人類の概念空間

歴史のプロセスの中で人類が生み出してきたあらゆる概念が浮遊する空間。 「人間」「動物」「神」「三角形」「数」「善悪」「机」「鉛筆」etc… 人類の概念空間の内では、無数の概念が生成と消滅を繰り返している。 例えば、ある時代まで支配的で地位にあった概念でも、他のより包括的で有用な概念が登場することで淘汰されることがある。

3.分野的な概念空間/学問的な概念の集合

特定の分野で使用される概念群が集まってできた概念空間。

例えば、哲学/数学/生物学/経済学/物理学/神経科学/認知科学など、学問分野ごとの概念空間が考えられる。

哲学的な概念の集合:【イデア、形相/質料、コギト、実体、モナド…】

———————————————————-

概念の集合の理解――地理学的/光学的なモデルによる

地理学的なモデルによる、概念の集合の理解

概念の集合の分布、配分状態

集合論的な把捉

集合論的な把捉とは、集合を構成することによって、その集合がつくる領域内に要素を包摂することである。

無限に多様な概念の集合Gを考えることは、可能性としてありうるすべての概念を、集合Gに包摂することを意味する。そして、この集合論的な把捉は、認識における、地理学的な現象と同期している。

光学的なモデルによる、概念の集合の理解

無限に多様な概念の集合Gは、原理的に、認識領域の全体を照らし得る。

コメント